석산골

일시:2020년 11월 29일

산행자:황순진, 김은의, 수야 (3명)

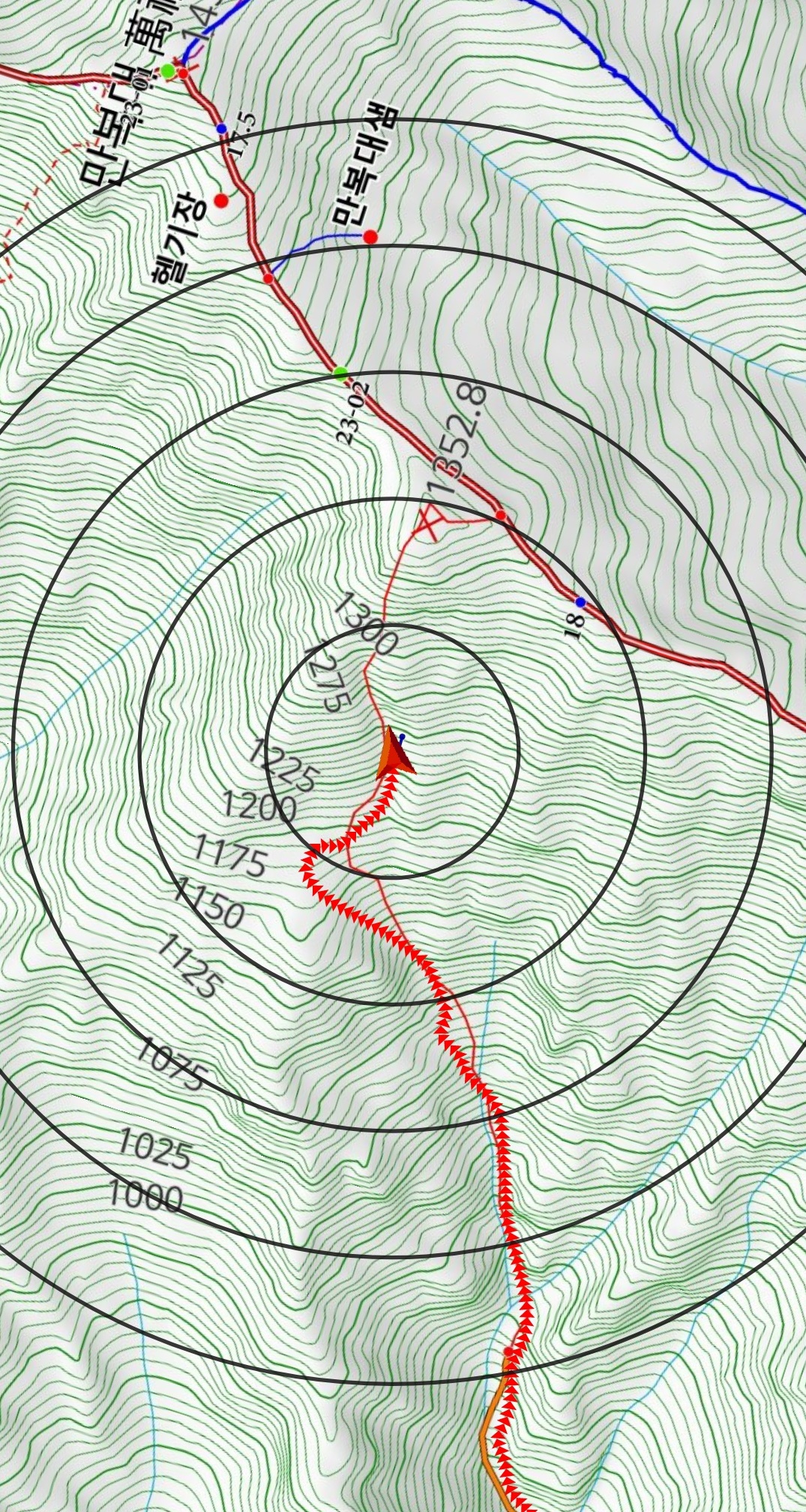

걸어간 길:산동 수원지-석산골-서북능선(1352.8봉)-만복대-오강바위-다름재-왼골-산동수원지

산행시간:08시 47분~16시 48분 (8시간) 8.82km

우리는 왜 자꾸만 저 높은 곳을 오르려 할까?

산을 오르며 내가 물었다.

은의님은 명료하게 답했다.

"자유롭고 싶어서요!"

08시 40분

전남 구례군 산동면 위안리 상위마을은

봄이 시작될 때면 노랗게 피어 나는 산수유꽃으로 온통 물드는 곳이다.

상위마을 조금 위쪽 산동 수원지에 차를 세우고 잔뜩 몸을 움츠린 채 산행 채비를 서둘러했다.

배낭을 메고 올려다본 만복대에 상고대가 피어 있었다.

하필 오늘 지금 딱, 저런 멋진 광경이 펼쳐지는 거야, 괜히 억수로 설레이구로...

09시 25분

석산골은 6년 전인 2014년 11월에 올라본 적이 있었다.

그날 비가 내리고 안개가 짙어 어디가 어딘지 분간이 어려웠었다.

무척이나 추웠고, 만복대 샘에서 독오당과 맑은소리팀이 만나고

먼저 도착한 맑은소리팀이 건네 준 따뜻하게 대운 정종 맛에 감동했든 기억이 아직도 생생하다.

그때의 산길은 기억 속에 없다. 처음 가보는 것처럼 낯설었고 생소한 길을 걸어 올라갔다.

산길로 접어들면 초반 길은 넓고 반듯하나 산으로 깊이 들어 갈수록

뚜렷하든 길이 서서히 희미해지고 지워져 잘 살피며 길을 찾아야만 했다.

09시 35분

제법 긴 시간 시린 손끝까지 혈류가 밀려가고 난 뒤에야 몸이 온전히 풀렸다.

낙엽이 무성하게 깔린 길을 한참이나 걸어 길 가의 작은 옹달샘에 당도했다.

은의 님이 엎드려 맑은 샘물을 퍼올려 나누어 주었다.

미리 어름처럼 차갑고 시린 짜릿한 물 맛일 것으로 짐작하고 입안은 잔뜩 긴장하였으나 의외로 물은 차갑지 않았다.

아마도 여름에는 차갑고 겨울에는 미지근한 그런 물이 아닐까 싶었다.

10시 15분

길가의 옹달샘과 계곡 좌측의 웅장한 석벽은 6년 전의 기억 속에서 살아났다.

계곡을 옆에 두고 오르며 여러 갈래에서 자주 트랙을 보아야 했다.

계곡 옆으로 난 길을 따르기도 하고 때론 계곡을 그대로 오르기도 하며 고도는 점점 높아져 갔다.

계곡이 서로 만나는 합수부를 몇 번 지나고 물길이 완전히 끊긴 건 계곡에 이르렀다.

고도 1,000m를 넘기면서 장딴지에 힘이 바짝 들어가는 경사를 향해 올랐다.

은의 님은 지리산이 자신과 잘 맞는 것 같다며 앞서서 거침없이 올랐다. 그런 것 같았다.

지난주 영남 알프스 천황산 재약산을 오를 땐 맥을 못 추고 무척 힘들어하더니 지리산에서는 전혀 다른 모습이었다.

12시 08분

고도 1,100m 부근에 이르자 눈이 조금 내려있었다.

들이마시는 공기는 아래의 것과는 또 다른 냉기로 폐부 깊숙이까지 밀려왔다.

오룩스 맵의 붉은 실선을 따라 오르는 석산골은 그리 힘든 험로는 아니었다.

다만 선명한 길이 아닌 탓에 너덜지대와 산죽밭에서는 여러 번 지형을 잘 살펴야 했다.

서북능선에 닿기 전 오름 구간은 숨이 차고 힘이 들었다.

걸음을 멈추면 추웠고, 계속 움직이면 땀이 흘렀다.

1,352.8봉을 향해 무지막지하게 서있는 경사를 다 이겨 낼 때쯤, 눈 앞에 갑자기 지금과는 전혀 다른 세상이 펼쳐졌다.

동시에 와아! 하는 함성이 터졌다.

올해 처음으로 눈을 마주하는 순간이었다.

12시 30분

1,352.8봉에 올라서자 만복대가 하얀 눈을 덮고 우뚝하였다.

간간히 겨울바람이 얼굴을 스치고 지나갔지만, 여름날 시원한 계곡 물에 세수를 하는 것 같이 개운한 차가움이었다.

정면으로 반야봉이 꼭대기를 감춘 체 마주하였다.

세 사람은 사방을 돌아보며 눈 앞에 펼쳐진 장면 장면에 경탄하였다.

오로지 눈 앞에 있는 지금 현재의 이 사실만이 사실로 있는 단순 명료한 천지 세상에 넋을 놓고 빠져 들었다.

12시 41분

자유롭고 싶어 산을 오른다는 은의 님은 급기야 소리 내서 크게 웃었고 두 팔을 벌려 환호했다.

그리스의 정치인이자 시인이며 소설가인 조르바의 작가 니코스 카잔키스의 묘비에는 이런 묘비명이 적혀 있다 한다.

"나는 아무것도 바라지 않는다 나는 아무것도 두려워하지 않는다 그러므로 나는 자유다"

최소한 이 곳, 이 산에 있는, 이 시간만큼은 더 바라지도, 원하지도 않고, 아무것도 두렵지도 않은 이 상태.

어떠한 걸림과 엮임도 없이 혼돈스럽지 않은 마음이 평화롭고 태평하여 좋은 것 만이 눈에 가득한 이 상태.

그것은 내가 산을 오르는 이유 중의 하나이기도 하다.

나는 나의 자유와 은의 님의 자유가 별로 다르지 않을 것이라 생각했다.

지나온 길을 뒤 돌아보고, 옆으로 들어가고, 위를 보고, 아래를 향해 사진을 찍어 대며 만복대를 향해 올라가는 걸음은 더디고 느렸다.

너무 좋아도 눈물이 난다.

슬프도 눈물이 나고, 기쁘도 눈물이 난다. 가슴 뭉클한 감동에도 눈물이 난다. 그게 사람이다.

더 넓은 중국의 중원 벌판을 바라보며 연암 박지원이 통곡을 할 만한 울음 터라 하였든 심정을 약간은 알 것 같기도 하였다.

은의 님은 진짜 눈물이 날 것 같다고 하였다.

먼저 올라 선 나는 이제 추위를 느끼기 시작하였지만, 저 부부는 추위 따위는 느껴지지 않은 듯하였다.

둘이서 좋아 죽겠다는 표정으로 거침없는 애정행각을 내 앞에서 서슴없이 저질러 대고 있었다.

서로 마주 보며 사진을 찍어 댓고 소름 돋는 이상한 멘트를 예사로 날렸다.

13시 07분

만복대 정상석에는 1,438m로 되어 있는데 지형도에는 1,433.4m로 적혀 있었다.

바람이 몹시 차갑게 불었다.

잠깐 트랙 포인트를 찍기 위해 장갑을 벗었다가 얼른 다시 껴야 했다.

바람을 피해 언덕 아래에서 포인트를 찍었고 귀를 덮는 겨울 모자까지 눌러썼다.

바람을 피해 만복대를 내려서자 서북능선이 눈 앞에서 줄달음치고 있었다.

정령치의 모습까지 환하게 보였다.

북쪽의 바람은 눈꽃을 피워 냈고 남쪽은 겨울이 아닌 양 대비되어 보였다.

만복대에서 조금 내려서자 추위는 순식간에 사라졌다.

눈 쌓인 능선에 내리는 햇살이 눈부시게 찬란하였다.

13시 30분

서북능선 정령치와 견두지맥 다름재 방향 삼거리에서 출입금지 현수막을 보고 능선으로 들어섰다.

다름재 방향 능선을 따라 조금 내려오다가 길가에 앉아 점심을 먹었다.

순진 형님이 말없이 끄집어낸 예쁜 병 안에는 정체불명의 노란 액체가 담겨 있었다.

작고 앙징맞은 잔에 담겨 건너온 놈은 그 짙고 강렬한 향기에 걸맞게 내장을 과격하게 애무하며 내려갔다.

충격적이고 과감한 그 손길은 구불구불한 내 몸속 장기가 어떤 형태인지를 느낄 만큼 신랄하고 세심했다.

여러 잔의 그놈은 내 몸속에 꽤 오래 남았다.

對酒(대주 : 술잔을 앞에 놓고) - 백거이(白居易)

巧拙愚賢相是非(교졸우현상시비) : 솜씨 있고 없고 잘나고 못나고 서로 따지는데

如何一醉盡忘機(여하일취진망기) : 술 한번 취해서 몽땅 잊음이 어떨런지?

君知天地中寬窄(군지천지중관착) : 하늘과 땅 사이 넓고 좁음을 그대는 아시는가?

鵰鶚鸞凰各自飛(조악난붕각자비) : 독수리 물수리 난새 봉황새 제 멋대로 나는 세상.

對酒2(대주2) - 백거이(白居易)

술잔을 앞에 놓고

蝸牛角上爭何事(와우각상쟁하사) : 달팽이 뿔 위에서 무슨 일로 다투는가?

石火光中寄此身(석화광중기차신) : 전광석화 같은 순간에 이 몸 의탁 함인데.

隨富隨貧且歡樂(수부수빈차환락) : 부유한 대로 가난한 대로 그 또한 즐겨 맞을 뿐,

不開口笑是癡人(불개구소시치인) : 입 벌리고 웃지 않는다면 그 역시 어리석은 사람.

15시 10분

다시 추위에 몸이 떨려 오자 빠른 걸음으로 하산을 서둘렀다.

완만한 경사를 걸어 한참을 내려서자 오강 바위와 마주했다.

어째서, 왜, 오강 바위인지 도통 알 수 없었고, 지금도 나는 알지 못한다.

15시 17분

다름재에서 길은 90도로 꺾어지며 내려갔다.

다름재는 구례 사람들이 남원의 운봉 장을 가기 위해 콩이며 곡식 자루를 지고 넘던 고갯길이었다.

동학혁명 당시에는 구례 동학군이 남원의 접주 김계남과 합류하기 위해 이 고개를 넘어갔다.

이 길을 넘어 김계남의 세력과 합세한 구례 동학군은 여원치 싸움에서 대패했고, 그 날 김계남은 죽었다.

패잔병들은 무너진 천지개벽의 꿈을 다둑이며 이 고개를 넘어 되돌아왔다.

이런 수많은 이야기들이 잠겨있는 숙성치와 다름재 아래에는 어김없이 봄이 되면 산수유가 피어 꽃대궐을 이룬다.

내려가는 왼골의 길은 그리 험하지 않아 속도를 마음대로 조절할 만했다.

16시 22분

하늘을 향해 곧게 뻗는 숲을 만나고 올려다보았다.

이런 곳에서 올려다보는 하늘은 이상하게도 더욱 푸르고 청명하였다.

이제 곰들도 깊이 잠이 들었겠지.

저 넘어 숙성치는 지리산에서 살아온 야생곰을 마지막으로 사냥한 곳이라 한다.

노고단을 넘는 곰을 추격한 전북 군산 출신의 포수가 숙성치 인근에서 총을 쏘아 쓰러뜨린 것이 1963년이었고, 그것이 마지막 곰사냥이었다고 한다.

16시 36분

점심에 마신 알코올은 아직 가시지 않고 남아 있었다.

길이 평탄해지자 마음과 함께 걸음걸이도 태평해지기 시작했다.

일본의 문호 나쓰메소쎄끼 소설 '나는 고양이로소이다'는 고양이의 시선으로 바라본 인간군상의 이야기이다.

세상을 꿰뚫어 보던 고양이가 인간들이 벌인 술판이 끝나자 인간들이 남긴 술을 호기심으로 마셔본다.

술을 마시고 어떻게 될지는 하늘에 맡기고 혀를 내밀어 핥으면서 조금씩 맥주를 마시고는 실수로 독에 빠지고 만다

독 밖으로 나와서 살 수 없다는 것을 알고는 모든 것을 놓아버린 편안함 속에 죽어가며 이런 독백을 한다.

"무사 태평하게 보이는 사람도 마음속 깊은 곳을 두드리면 어딘지 슬픈 소리가 난다.

세월을 잘라내고 천지를 분쇄하여 불가사의한 태평함으로 들어선다.

나는 죽는다. 죽어 이 태평함을 얻는다. 죽지 않으면 태평함을 얻을 수 없다.

나무아미타불, 나무아미타불, 고맙고도 고마운지고"

죽지 않고 살아서도 나는 오늘 태평함을 한가득 얻었다.

고맙고도 고마운지고....

자유/류시화

자유로운 새가 있었다.

다른 새들과 마찬가지로 하늘을 날고, 열매를 따 먹고, 맑은 목청을 자랑했다.

그런데 그 새에게는 한 가지 습관이 있었다. 자신에게 어떤 일이 일어날 때마다, 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 작은 돌 하나씩을 모았다.

그리고 자신이 모은 돌들을 분류하면서 즐거운 일이 떠오르면 웃고, 슬픈 일이 기억나면 울었다.

새는 언제나 그 돌들을 가지고 다녔다. 그 돌들을 결코 잊은 적이 없었다.

세월이 흐르면서 새는 더 많은 돌들을 갖게 되었고, 늘 그런 식으로 과거의 일들을 떠올리며 돌들을 분류했다.

마침내 돌들이 무거워져서 새는 하늘을 나는 것이 불가능 해졌다.

이제 땅 위를 걸을 수조차 없게 되었다. 혼자서는 한 걸음도 움직이기 힘들었다.

열매를 따 먹을 수도 없었다. 이따금 내리는 비에 겨우 목을 축일 뿐이었다.

하지만 새는 끝까지 견디며 자신의 소중한 돌들을 지켰다.

얼마 후 새는 굶주림과 목마름으로 숨졌다. 그 새를 떠올리게 하는 한 무더기의 쓸모없는 돌멩이들만 뒤에 남았다.

새는 날아가면서 뒤돌아보지 않는다. 뒤돌아보는 새는 죽은 새다.

모든 과거의 좋은 일이든 나쁜 일이든 날개에 매단 돌과 같아서 지금 이 순간의 여행을 방해한다.

16시 40분

수확되지 못한 산수유가 메말라 지천으로 매달려 있었고 낮과 절멸하려는 해가 서산으로 산수유처럼 붉게 물들이고 있었다.

내려온 산을 언제나처럼 뒤 돌아보며 나는 자유롭고 태평한 마음으로 집으로 향했다.

고맙고도 고마운지고....

'지리산 산행' 카테고리의 다른 글

| 2020.12.13 언양골 (0) | 2020.12.26 |

|---|---|

| 2020.12.06 함양독바위 (0) | 2020.12.16 |

| 2020.10.25 조개골 (0) | 2020.11.06 |

| 2020.10.17 장당골 (0) | 2020.11.06 |

| 2020.10.11 무착대-솔봉능선 (0) | 2020.11.06 |